トップページに戻る

トップページに戻る<目次>

トップページに戻る

トップページに戻る

台湾旅行での両替えはどこがお得(16年8月)

◆最近の台湾に旅行する機会が増えた。料理がおいしく、また親日家が沢山おられ、そして漢字文化で言語には苦労することがなく、搭乗時間は3時間弱、時差が1時間とほとんど国内旅行感覚で行くことができることから、つい台湾を選択してしまうのである。◆海外旅行で必ずしなければならないのが、両替えである。この両替え、1万円を千円に両替えしてもらうのとは全く違うのである。それは両替え場所によりレートに差があるからです。それも数パーセントの違いではなく、10パーセント以上も差があるから大変。◆まず日本国内での両替えは一番不利。ついつい心配で国内で両替えしてしまうことがあるかもしれないが、やめた方がよい。個人旅行ならば台湾の空港にある銀行の方が有利である。ツアーの場合は台湾のツアー添乗員が5千円単位で両替えしてくれる。2016年6月の旅行では5千円で1450ドル/台湾であった。1円が0.29ドル/台湾である。宿泊のホテルのレートは0.27ドル/台湾であることからみると結構有利である。◆ただ両替えするのは最低の金額、5千円分位で十分だといえる。買い物はほとんどクレジットで支払える。しかもコンビニでも使用できるから、心配することはない。ただコンビニでの支払いは台湾ドル決済払いとなるが、百貨店や大きなショッピングセンターでのクレジットでは、日本円払いか台湾ドル払いかの選択を求められる。このときは迷わず台湾ドル払いにした方が有利である。日本円払いにすると、レートプラス台湾の銀行の手数料が加算されるのに対して、台湾ドル払いはクレジット会社でのレート換算だけでなので、手数料は加算されないのである。因みにこの6月のレートではクレジットの円払いでは0.296ドル/台湾、台湾ドル払いでは0.3055ドル/台湾となり、約3パーセントのお得ということになる。ただし、支払い後決算までの間に急激な円安になったときには、不利になるときがあるが、その時は、「はい、運が悪かったですね」ということです。

若者よ、選挙に行け!(12年9月)

◆いよいよ衆議院選挙が行われようとしている。こんどの選挙こそ、若者に投票所へ足を向けてもらいたい。なぜなら、今回の選挙は現状の日本をよくするための政策か、将来の日本をよくするための政策かを問われる選挙であるからである。◆今の立候補者のほとんどは、票になる大衆層に都合のいい政策を掲げ、まず自分が当選することを考えている。よって投票率の高い高齢者が喜びそうな政策や大衆受けする政策を声高らかに吠えるのである。これらの政策のほとんが、将来の日本のためにならないものである。裏を返せば今の若者が将来苦労することになるのである。◆一方、今の若者はどうか。ほとんど政治に関心がないようである。学生も意見を発信しない。ましてやデモなんてこともしない。ボランティア活動をやっていることが、日本のためになっていると考えているのかもしれない。◆もし、若年層の投票によって当否が左右されとなると、当然若者のための政策も大事にしなくてはならなくなる。◆今の若者が中年、そして高齢者の時代に日本はどうなっているのかを示し、賛同を得なければならなくなる。こうなれば、立候補者の政策も大きく変化するはずある。投票にでかけても日本は変わらない、と思っている若者がたくさんいるから、日本は変わらないのであって、若者全員が投票に出掛ければ、必ず日本は変わることができるのである。

こんどこそ((10年6月)

◆鳩山総理が小沢幹事長と共にその役職を辞した。これにより内閣支持率はV字回復を果たした。こんどこそ新内閣は長期内閣、せめて総理だけでも長期にわたってその職にとどまってもらいたいものである。◆そのためには、現在のメディアの対応を変えることが必要である。早速読売新聞は閣僚の事務所費用について問題にした。それも閣僚に指名されたその翌日のトップニュースとして取り上げた。まるで、この日を待っていたかのようなタイミングである。◆今のメディアの政治記者は相手の批判、言葉の揚げ足、意地悪い質問ばかりし、相手を讃えることや、前向きな質問がほとんどないのが現状である。そして最もひどいのが、自分の質問は国民を代表して質問しているという、妄想を持っていることである。それよりも必要なのはより詳しく政策面についての質問、疑問を投げかけることではないか。◆メディア各社が事務所費用の中身について、時間をかけ、その不明瞭な処理に質問が集中したが、この内閣府特命大臣の荒井聡氏の力量や期待をなにも報道しないのはどうしてか。政治家に期待し、エールをおくり、育てていくのが国民の役割であり、メディアの責任でもあるのでは。◆このままのメディアでは、政治も芸能も一緒になり、政治家は芸能人となり、日本には政治家がすべて消されてしまうのでは、と危惧せざるをえない。

鳩山総理殿、贈与は素晴らしい経済対策、そして聖徳太子を呼び戻せ!(10年2月)

◆民主党に政権が移行したものの、相変わらず国会論戦は政策論争より政治と金についての論争が活発である。一国の首相を「平成の脱税王」呼ばりするなど、まさにゴシップ記事を読んでいるようである。こんなことでガタガタしている間に、隣国の韓国、中国では着々と国外へのトップセールスを展開し、原子力発電所の建設の受注や、アフリカ各国との関係強化に乗り出しているのである。刻々と変化する国際情勢のなか、これからの日本の戦略を早く国会で議論していただきたいものである。◆先日、景気回復の特効薬について、テレビで面白おかしく紹介されていた。大量にあるタンス預金を市場に流通させることは経済を活性化させる有効な手段である。そのために旧一万円、聖徳太子の一万円札の使用期限は2010年末までとする。確かにそうすれば市場に大量の資金が流出するだろう。しかし、現実としては無理がある。そこで4月1日のエイプリルフールとしてニュースで旧一万円札に使用期限が決められたことを流す。騙された人はほとんど銀行か、もしくは消費に使うでしょう。◆さて、今回脱税王として名指しされた鳩山総理の脱税は贈与税である。この贈与税は2000年までは60万円の基礎控除が認められていたが、2001年以降は110万円にまで増額されている。この控除額がもっと大きい1億8千万円であったら、脱税とはならなかったのである。◆そこでこれを機会にこの控除額を期間を設けて1億8千万円に引き上げてはどうだろう。こうすれば相続税で税金を支払うより、身内のものに贈与した方が有利となり、子供への贈与が増加するだろう。またタンスに眠っている一万円札が引き出され、子供や孫に贈与されるだろう。もらったお金は消費にまわり、経済の活性化に結びつくことになる。◆鳩山総理殿、自分の贈与の問題を経済対策にすりかえる、この案は一石二鳥では。そして市場には聖徳太子があふれ、新しい日本に生まれ変わるかも。

こんなメディアが日本をダメにする?(09年9月)

◆現役を離れたお陰で日中の時間は十分にできた。暇ができたらやろうと思っていた絵画にも熱中することができている。また、今まで見られなかったお昼の時間帯でのテレビも見る。さて、このお昼の番組、報道番組ではなく、ワイドショーというらしいが、この番組にほとほと疲れさせられる結果となった。◆これでもか、これでもかと酒井法子の覚せい剤所持の件を取り上げる。それも連日2時間は放送されている。6日間の失踪の足取りを現地から映像を流したり、どこどこでは酒井法子がテンションを上げて大騒ぎしていたという若者にインタビューしている。折りしも日本の今後が大きく変わるかもしれない総選挙を控えているこの時期に、である。◆どうも各放送局は日中時間を持て余し、そして時間をもてあましている主婦層をターゲットにし、芸能界の話題を中心に放送しているようだ。汗水流し、ストレスに耐え、ヘトヘトにまで頑張っているご主人。それとは対照的に奥方達はこんな芸能界のニュースでお菓子を頬張りながら、見て過ごしていたんです。◆退職し、今までとは違った過ごし方をすると、見えなかったことが、だんだん見えてきた。今、日本を衰退させているのは、このワイドショーであるといっても良い。著名なコラムニストがこの日本から覚せい剤を追放するためにも、この報道は過剰ではないと言っていた。しかし、なぜ覚せい剤が蔓延るのか、世界のどこから入ってくるのか、そしてその国の社会状況はどうなんだ。それを国としてその原因を探ることなく、「酒井容疑者が・・・」では進歩がないだろう。警察がやることは対処である。だから処罰が必要なのだ。しかし国として政府としてやらなければならないのは、その原因を取り除く治療をすることである。◆こんなとき、選挙の街頭演説が放映されていた。長崎2区の福田衣里子さんの演説である。内容が素晴らしく、迫力と若さ、こんな若者が将来の日本を支えていってくれるのであれば、この日本にも夢が持てる。彼女が当選し、ほっとして、そして8月が終わった。

ポロシャツの裾はズボンの中?(09年8月)

◆いよいよ夏本番。服装もジャケットを手放し、上着がポロシャツ姿となった。ここでこのシャツの裾。ズボンの中に入れる人と外に出す人がいる。先日、スーパーの専門店でポロシャツを試着したとき、本来裾を入れないデザインにもかかわらず、「お客様、外に出された方が感じ良くなりますよ」と言われた。昔、シャツの裾はズボンの中にしっかりといれ、外に出すことはだらしないことだと言われてきた。マナーが厳しいゴルフの選手はすべて裾はズボンにいれていることからでも、それはわかる。◆今の世の中、どうもそうではないらしい。それでよく街で観察してみると、女性の場合100%が中にはいれていない。恐らく、シャツでもってウエストラインを隠しているのであろう。男性の場合は出す人、入れる人まちまちである。若者はほとんど出しており、年寄りほど中に入れる人が多くなっている。昔、親から受けた躾の影響であろう。◆さて、その後の我輩。先日の海外旅行で非常に気に入ったベルトがあり、購入してきた。このベルトを見せびらかす意味でも、シャツはズボンのなかにいれることにしている。◆ファッションは時代とともに移り変わっている。僕が社会人になった昭和40年代。若者のファッションとして「ヴァン」「ジュン」「エドワーズ」などのスタイルが流行した。そしてその時代の先輩たちは、ネクタイにはピンをつけ、革靴のかかとには金具をうちつけていたが、現在ではほとんど見かけることは無くなった。◆一方、ファッションは躾で制約できない世界になってきたとも言える。ジャージーの上にスカートを穿く女学生。ズボンを腰より下に降ろして、下着が見えるような格好の高校生。靴のかかとをつぶして履く若者。さてさて、この若者たちが成長し、社会人となり、組織に入ったとき、どんな格好で生活しているのか、楽しみでもある。

整理整頓は難しい?!(09年7月)

◆長年勤めた会社を定年退職した。会社では常日頃から5sの重要性を説いていた。5sとは整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとった言葉である。ものづくりの会社では常識になっている。さて、そんな職場から離れ、家にいる時間がたっぷりあると我が家の5sが気になってきた。そこで思い切って我が家の5s活動を開始することにした。◆まずは整理からである。すると出てくるは出てくるは、昔旅行した絵葉書や、しおり、そしてお土産の品。今になってみると何ら価値のあるようなものはなにもない。すべて捨てることにした。買った時には記念にと、なげなしの小遣いを使って、あれやこれやと迷って購入したものばかりだったかもしれない。しかし、いまとなっては、なんら記憶に残っていないのである。捨てることにより、飾り棚や、引き出しがすっきりした。そして、飾り棚そのものも、処分した。部屋がちょっとすっきりした。これくらいですっきりするならば、ということで2つあるタンスを半減させようともう着ないであろうスーツやシャツを思い切って処分することにした。スーツは洋服店が買い取ってくれた。タンスを処分すると、部屋が見違えるほど広くなった。物持ちになり、家が物置になってしまっていた。◆さて、これからどうする。まずは、ものを増やさないこと。捨ててから購入することが原則。いらない靴を履いて靴を購入し、店で履き替え、店で処分してもらう。旅行にいっても、記念になるものは購入しないことにした。記念にするのは写真だけである。◆毎年秋に正倉院展が開催されている。その中には国宝も含まれている。我が家で捨てた記念のこけしや人形、大事に数百年保存したとすると、その時代にはひょっとして国宝に指定されているかもね。

ケーブルカーの仕組み

◆久しぶりにケーブルカーに乗った。以前はあった架線が無くなっていた。ケーブルと自力のモーターで動かすために架線があると思っていたが、車内の電灯や放送用の架線だった。これをバッテリーで賄うことにより、架線を無くすことができたとのこと。◆ケーブルカーの仕組みは面白い。2つの車両がすれ違うところでは、同じ車両は登りも降りも同じ線路を通過する。こうしないとロープが絡むからである。このため、車輪は左右異なる形状となっている。片方はU字を逆さにした形をしてレールを挟むようになっており、もう一方はフラットでレールに乗っているだけの形である。(写真左) 外側のレールは切れ目無く、U字型の車輪を誘導している。◆また、車体を引っ張るケーブルは線路をまたぎ、また相手方の車体のケーブルもまたぐため、交差するところでは非常に複雑なレールの敷き方となっている。(写真右)◆さて、毎年正月はスキーに行く。ケーブルカーと同じようにリフトやゴンドラで一気に山頂へと運んでくれる。これを1日券で楽しんでいるが、その4000円位の値段は高いようであるが、何百メートルの標高を歩いて登ることを考えると、ものすごく安く感じるのである。それより、飲みすぎて最終電車に間に合わず乗るタクシーの方がよっぽどもったいないと思うが、いつも反省している。

◆久しぶりにケーブルカーに乗った。以前はあった架線が無くなっていた。ケーブルと自力のモーターで動かすために架線があると思っていたが、車内の電灯や放送用の架線だった。これをバッテリーで賄うことにより、架線を無くすことができたとのこと。◆ケーブルカーの仕組みは面白い。2つの車両がすれ違うところでは、同じ車両は登りも降りも同じ線路を通過する。こうしないとロープが絡むからである。このため、車輪は左右異なる形状となっている。片方はU字を逆さにした形をしてレールを挟むようになっており、もう一方はフラットでレールに乗っているだけの形である。(写真左) 外側のレールは切れ目無く、U字型の車輪を誘導している。◆また、車体を引っ張るケーブルは線路をまたぎ、また相手方の車体のケーブルもまたぐため、交差するところでは非常に複雑なレールの敷き方となっている。(写真右)◆さて、毎年正月はスキーに行く。ケーブルカーと同じようにリフトやゴンドラで一気に山頂へと運んでくれる。これを1日券で楽しんでいるが、その4000円位の値段は高いようであるが、何百メートルの標高を歩いて登ることを考えると、ものすごく安く感じるのである。それより、飲みすぎて最終電車に間に合わず乗るタクシーの方がよっぽどもったいないと思うが、いつも反省している。

鵜飼はマネージメントのお手本。 ◆夏の風物詩として鵜飼がある。ひとりの鵜匠が数羽のカモを操り、鮎を獲る漁法である。獲れる鮎には傷がつかず、またカモの食道で一瞬にして気絶させるために非常に鮮度が良いそうだ。このため、江戸時代では毎年江戸城に鮎を献上するのが例となった。◆しかし、現代では収穫の効率が悪いため、客が屋形船から見て楽しむ観光産業として行われるようになった。代表的なのが、岐阜・長良川の鵜飼である。◆この鵜飼を違った角度「マネージメント」としてみてみると、非常に面白い。まず、組織としては管理者の鵜匠、そしてスタッフとして中乗り、艫乗り、現場にはカモがいる。このカモには各々1本の紐で繋がれ、のどに適当な強さで巻かれている。カモの仕事は鮎を獲る事である。但し、喉に巻かれた紐の締め具合では、小さな鮎は飲み込むことはできるが、大きな鮎は飲み込むことができず、鵜匠はそれを吐き出させて漁獲としている。◆管理者・鵜匠は、まず部下・カモに対してある一定の紐の長さの範囲では自由に活動を認めており、適当な成果(小さな鮎)配分を行い、大きな成果は組織のものとする。そして、時には紐を解いて、カモを休ませることもしている。鵜匠とかもの素晴らしい連携で大きな収穫を得ているといえる。◆さて世の中、何事も自分の思い通りにならないと我慢できない管理者がいる。それはカモを紐ではなく、竹棒で括りつけ、息が出来ないくらい締め付け、休みすら与えない。こんな鵜匠に仕えているカモなら1匹の鮎すら獲る事ができないと思う。やはり、信頼され、ある程度自由にさせてもらい、それなりの裁量を任せてくれる上司に仕えたいものですね。でも世の中、上司を選ぶことができないのが常。でも収穫がなければ、その内に上司も代えさせられるだろう。それまで、我慢できるかが問題だ。

◆夏の風物詩として鵜飼がある。ひとりの鵜匠が数羽のカモを操り、鮎を獲る漁法である。獲れる鮎には傷がつかず、またカモの食道で一瞬にして気絶させるために非常に鮮度が良いそうだ。このため、江戸時代では毎年江戸城に鮎を献上するのが例となった。◆しかし、現代では収穫の効率が悪いため、客が屋形船から見て楽しむ観光産業として行われるようになった。代表的なのが、岐阜・長良川の鵜飼である。◆この鵜飼を違った角度「マネージメント」としてみてみると、非常に面白い。まず、組織としては管理者の鵜匠、そしてスタッフとして中乗り、艫乗り、現場にはカモがいる。このカモには各々1本の紐で繋がれ、のどに適当な強さで巻かれている。カモの仕事は鮎を獲る事である。但し、喉に巻かれた紐の締め具合では、小さな鮎は飲み込むことはできるが、大きな鮎は飲み込むことができず、鵜匠はそれを吐き出させて漁獲としている。◆管理者・鵜匠は、まず部下・カモに対してある一定の紐の長さの範囲では自由に活動を認めており、適当な成果(小さな鮎)配分を行い、大きな成果は組織のものとする。そして、時には紐を解いて、カモを休ませることもしている。鵜匠とかもの素晴らしい連携で大きな収穫を得ているといえる。◆さて世の中、何事も自分の思い通りにならないと我慢できない管理者がいる。それはカモを紐ではなく、竹棒で括りつけ、息が出来ないくらい締め付け、休みすら与えない。こんな鵜匠に仕えているカモなら1匹の鮎すら獲る事ができないと思う。やはり、信頼され、ある程度自由にさせてもらい、それなりの裁量を任せてくれる上司に仕えたいものですね。でも世の中、上司を選ぶことができないのが常。でも収穫がなければ、その内に上司も代えさせられるだろう。それまで、我慢できるかが問題だ。

物事に順番はない?

◆「ものには順序、順番がある」といわれる。確かにこの世に生まれて必ず何かにつけ、順序が発生する。僕の小学校時代では学級の出席簿の順序は生まれてきた順であった。よって3月21日生まれの僕は男子では一番最後であった。式典などのときにはよく生徒代表の役割が回ってきた。その後中学からは氏名の「あいうえお」順であったので、このようなことは無かった。

◆人生においてこの順番というのがくせ者である。必ずや一番が良いとも限らない。現に西宮神社の福男は上位3人に与えられるが、1番手、2番手よりも、3番手が貰う「えびす様の像」の方がずっと豪華であるそうだ。(左写真は右から1番福のえびす様像、右写真が3番福のえびす様)これこそ「残りものに福あり」というのである。◆しかし、この順序が生命を左右するとなると話は別である。映画「タワーリング・インフェルノ」や「タイタニック」のような状況になると、我先へと大混乱が起きるのである。◆さてよく兄弟にジュースを分けると、必ずといっていいほど多いや、少ないやで兄弟喧嘩になる。こんな時には順番をくじ引きか何かで決めてから、先に好きな方をとらせるのも良いが、絶対に喧嘩にならない方法がある。◆兄弟どちらかが2つのコップにジュースを同等に分ける。それも自分が同等であると納得するまで分ける。分け終わったら、次はもう一人が自分が多いと納得する方のコップを取る。こうすれば、お互い納得の上であるために、絶対に喧嘩にはならない。◆大阪府では成績の開示で教育界は騒がしくなっているが、人生なんて「残りものに福あり」と思うべし。必ずしも順番を気にすることも無く、お互いが納得できれば、いいんじゃない。そして、常に「After you」の気持ちでいれば人生は楽しいものになること間違いなし。

◆人生においてこの順番というのがくせ者である。必ずや一番が良いとも限らない。現に西宮神社の福男は上位3人に与えられるが、1番手、2番手よりも、3番手が貰う「えびす様の像」の方がずっと豪華であるそうだ。(左写真は右から1番福のえびす様像、右写真が3番福のえびす様)これこそ「残りものに福あり」というのである。◆しかし、この順序が生命を左右するとなると話は別である。映画「タワーリング・インフェルノ」や「タイタニック」のような状況になると、我先へと大混乱が起きるのである。◆さてよく兄弟にジュースを分けると、必ずといっていいほど多いや、少ないやで兄弟喧嘩になる。こんな時には順番をくじ引きか何かで決めてから、先に好きな方をとらせるのも良いが、絶対に喧嘩にならない方法がある。◆兄弟どちらかが2つのコップにジュースを同等に分ける。それも自分が同等であると納得するまで分ける。分け終わったら、次はもう一人が自分が多いと納得する方のコップを取る。こうすれば、お互い納得の上であるために、絶対に喧嘩にはならない。◆大阪府では成績の開示で教育界は騒がしくなっているが、人生なんて「残りものに福あり」と思うべし。必ずしも順番を気にすることも無く、お互いが納得できれば、いいんじゃない。そして、常に「After you」の気持ちでいれば人生は楽しいものになること間違いなし。

60進法は面白い。

◆春ともなると屋外に出て運動したくなる。身近なスポーツでテニスを楽しむことにした。面白いのはカウントの仕方である。0、15、30、40と不規則である。これについてはいろいろと説がある。フランスではコインを賭けていて、「15」単位のコイン一枚。それが二つで「30」。そしてその次に「15」より一つ単位の大きい「40」のコインが使われ、15,30,40となったという説。また本来45とすべきところを40に省略したという説があるが、こちらの説が有力である。0、15、30、45と続くとこれは60進法からきていると考えられる。ちょうど時計の15分単位と同じである。また「0」をラブというのは、フランス語では「ラブ」は卵を指し、「0」が卵に似ていることから、このように呼ばれるようになった。◆現在は10進法がそのほとんどで、コンピュータは2進法が使われていることは周知のことである。しかし、この60進法は結構便利である。人類の歴史はこの60進法によって発展してきたと言ってもよい。還暦とは60歳でもとに還ることであり、60進法といってよい。その他時間、角度、昔では長さ、数量も10進法ではなく、12や、30での単位が使われてきた。これらはすべて60を割り切ることができるため、便利に使われてきたようだ。ざっと思い浮かべるだけでも、ダース・グロス、ヤード・ポンド法、干支、方位・・・・等々。◆またこの60の数値の不思議さはピタゴラスの3角形の辺の合計数値に一致する。15,20,25と10,24,26である。いずれも直角三角形になる。算数をただ両手で計算できる10進法だけでなく、60進法で考えてみても面白い。とくに亀井喜久男先生が考案された「エジプトひも」を使っての図形作成などはワクワクする話である。なんと直角三角形や正三角形、正方形、正6角形などが簡単に正確に描け、また方位まで正確に決定できるのである。このようなことから、恐らくピラミッドの建造にも役立ったものだと考えられる。◆還暦を越えた今、なんだか急に60進法に興味が沸いてきた。まさかあと60年も生きるつもりはないけれど。

暦が変?

◆2008年は閏年で2月が29日まであった。そして今年2009年は閏秒で1秒だけ長い年である。この1秒はすでに1月1日の8時59分60秒として調整されてしまっている。太陽の周期が一定でないことから発生する。◆昔、暦は農作業のない冬の2ヶ月は数えず、春らしくなってきたときから1年がスタートした。その後ローマ国王によって改暦が行われ、1月と2月が追加された。そして1年の最後にあたる2月で日数調整を行ったと考えられる。◆このことから9月以降の名前が2ヶ月ズレることになってしまった。よく分かるのは、8本足の蛸を「オクトバス」というように、「8」を表す「オクト」が「オクトーバー」と言いながらも10月を表すことになったのだ。◆さて、今年の春分の日は昨年に続いて3月20日となっている。僕が生まれてずっと3月21日が春分の日であったが、突然20日が春分の日になりびっくりした年があった。1960年であった。それ以後4年毎に、即ち閏年は春分の日が20日となっていた。そして1996年と97年と2年連続することがあり、その後閏年の翌年も3月20日が春分の日となっている。これは今後2025年まではこのように続くことになる。これを決めているのは天文計算によって求められているそうだ。◆ちなみに秋分の日では2011年までは9月23日で変わらず、その後2044年までは閏年に限り22日となり、その他の年については9月23日となる。◆さてさて、今年の秋分の日は水曜日、敬老の日が月曜日であるため、国民の休日が間に入り、5連休となる。今後このようなケースが発生するのは2015年である。その後このように5連休となる年は2026年、2032年、2037年と続くが、それまで生きておられるかな。

挨拶をしない訳。 ◆以前、京都駅に当時の首相であった小泉さんが多くの警護マンを引き連れて新幹線ホームから出てきた。

その歩く行き先には人だかりになっていた。そして小泉氏がしたことは、ひょいと手をあげ、

周りの人たちに挨拶をしているではないか。その時、この人はほんとに庶民的だ、と感じ

たものだ。◆一方で「最近の若い子は、挨拶をしなくなった」と嘆く上司。「最近の若い子は、

ホウレンソウがない」と嘆く上司。いずれも最近、耳にした話である。◆よくよく考えてみると、

挨拶をくれない、ホウレンソウがない、とはすべて受身の話である。「挨拶」をしないのは、

自分が相手にしないからと考えるべきです。自ら挨拶をすれば、ほとんどの若い子もちゃんと挨拶を

返してくれるでしょう。◆また「ホウレンソウ」についても、部下からみた「ホウレンソウ」は

「報告」「連絡」「相談」となるが、上司からみた部下への「ホウレンソウ」は「訪・連・相」

である。「訪」は訪問、「連」は連帯、「相」は相愛である。部下のところに出向き、目線を

合わせて、相手の立場で話を聞いてやることである。このような態度で部下と接すると、部下から

「ホウレンソウ」があがってくることでしょう。ましてや、「訪問」が「拷問」「詰問」にならな

いように祈るばかりだ。

◆以前、京都駅に当時の首相であった小泉さんが多くの警護マンを引き連れて新幹線ホームから出てきた。

その歩く行き先には人だかりになっていた。そして小泉氏がしたことは、ひょいと手をあげ、

周りの人たちに挨拶をしているではないか。その時、この人はほんとに庶民的だ、と感じ

たものだ。◆一方で「最近の若い子は、挨拶をしなくなった」と嘆く上司。「最近の若い子は、

ホウレンソウがない」と嘆く上司。いずれも最近、耳にした話である。◆よくよく考えてみると、

挨拶をくれない、ホウレンソウがない、とはすべて受身の話である。「挨拶」をしないのは、

自分が相手にしないからと考えるべきです。自ら挨拶をすれば、ほとんどの若い子もちゃんと挨拶を

返してくれるでしょう。◆また「ホウレンソウ」についても、部下からみた「ホウレンソウ」は

「報告」「連絡」「相談」となるが、上司からみた部下への「ホウレンソウ」は「訪・連・相」

である。「訪」は訪問、「連」は連帯、「相」は相愛である。部下のところに出向き、目線を

合わせて、相手の立場で話を聞いてやることである。このような態度で部下と接すると、部下から

「ホウレンソウ」があがってくることでしょう。ましてや、「訪問」が「拷問」「詰問」にならな

いように祈るばかりだ。

まさかの阪神タイガース。

◆今年の阪神タイガースは、「まさか」の年であった。昨年は逆転できるのでは、と思った

とたんに連敗し、奇跡の逆転ができず、今年は絶対に間違いないと確信していたら、まさか

の逆転負け。しかし、今年も10月まで楽しませてくれたから、まあいいか。

◆昔は「今年のタイガース、40勝するのは何月何日?」といった懸賞問題があったが、一部

の人からは、「今年中に40勝するのは無理やろ」と言われたとか。当時全盛期であったPL学園

と試合したら阪神が負けるで、とか。7年間で最下位が6回もあった最悪の時代では、21世紀に

阪神の優勝は無い、とか。

◆実は1985年になんと21年ぶりに優勝したときに、こんなことを考えた。最初の優勝が1962年。

その2年後にまた優勝。そして約20年後に優勝となった。2年後、20年後と続くと次は200年後の

2185年になるのではないか。21世紀での優勝は無理といったのは、統計上では当たっているこ

とになる。

◆さて、その後なんと200年後ではなく、2003年に優勝し、そのまた2年後にも優勝していまい

ました。

2003年の優勝は最初の優勝から41年後にあたり、また2005年は2回目の優勝から41年後である。

ということは、次回の優勝は1985年の41年後の2026年となる。これからまたまた阪神、冬の時代

に入って行くのかな。もう一度、日本一の姿を見たいものだが、さてさてそれまで生きておれ

るかな。

旗日とは。 ◆昔、祝日にはどこの家でも玄関に日の丸の旗を掲げていた。そんなことから「祝日」を

「旗日(はたび)」とも言っていた。ところが現在、どの家庭も軒先に国旗を掲げることは無く

なった。それにより、「旗日」はすでに死語となっている。

◆ただ、公共施設や私鉄の駅では祝日には国旗を掲げており、乗り合いバスでは日の丸の小旗を

掲げて走っている。

◆なぜ、国旗を掲げる習慣がなくなったのかな?と考えると、戦後住宅事情の変化があげられると

思う。一戸建ての住まいより、アパートや団地のように集合住宅が普及し、国旗を掲げる軒先、門

がなくなってしまったのだ。その結果、習慣も無くなったのではないかと思われる。

そして、その後一戸建ての住宅に移り住んでも、すでに習慣はなく、旗は掲げることが無くなって

いった。また自宅に国旗を持っているとも思えなくなった。

◆各家庭の軒先に国旗が掲揚され始めたのは明治8年頃からだそうだ。現在、世界各国では自国の

国旗を掲げて、祝日を祝っているというのに、古い伝統を持つ日本からそれが消え去ろうとして

いる。そのうちに門松やしめ飾りすら、なくなるのでは。

◆我が家では還暦を迎えた歳から祝日に日の丸を掲げるようにした。昔の親父の姿を思い出した

からだ。

◆さて最近、20代の女性に「旗日って知ってる?」と聞いたところ、「生理日のことでしょう」

だって。うかうかと昔の言葉を話せない時代となった。

◆昔、祝日にはどこの家でも玄関に日の丸の旗を掲げていた。そんなことから「祝日」を

「旗日(はたび)」とも言っていた。ところが現在、どの家庭も軒先に国旗を掲げることは無く

なった。それにより、「旗日」はすでに死語となっている。

◆ただ、公共施設や私鉄の駅では祝日には国旗を掲げており、乗り合いバスでは日の丸の小旗を

掲げて走っている。

◆なぜ、国旗を掲げる習慣がなくなったのかな?と考えると、戦後住宅事情の変化があげられると

思う。一戸建ての住まいより、アパートや団地のように集合住宅が普及し、国旗を掲げる軒先、門

がなくなってしまったのだ。その結果、習慣も無くなったのではないかと思われる。

そして、その後一戸建ての住宅に移り住んでも、すでに習慣はなく、旗は掲げることが無くなって

いった。また自宅に国旗を持っているとも思えなくなった。

◆各家庭の軒先に国旗が掲揚され始めたのは明治8年頃からだそうだ。現在、世界各国では自国の

国旗を掲げて、祝日を祝っているというのに、古い伝統を持つ日本からそれが消え去ろうとして

いる。そのうちに門松やしめ飾りすら、なくなるのでは。

◆我が家では還暦を迎えた歳から祝日に日の丸を掲げるようにした。昔の親父の姿を思い出した

からだ。

◆さて最近、20代の女性に「旗日って知ってる?」と聞いたところ、「生理日のことでしょう」

だって。うかうかと昔の言葉を話せない時代となった。

最近の公立高校生。近所の公立高校生。

◆遅刻であっても、急ごうとしない。

◆だらだら横一杯になって、歩く。

◆男子学生はズボンをお尻までおろしている。

◆女子学生はスカートは短く、まさにパンティまで見えそうなくらいだ。

◆タバコは吸う。

◆自転車の二人乗りを平気でする。

◆スリッパで登校する。

◆靴のかかとを折り、パタパタ音をたてて歩く。

◆カバンを持たずに登校する。

◆髪の毛はまっ茶に染めている。

◆駅の構内、どこにでも座り込む。

◆飲んだジュースの紙コップは、平気で道路に捨てる。

◆世の中、変わった。先生も高校生も変わったのかな。

◆こんな高校生に税金を投入するなんて、考えものです。

すし屋の喫煙。

◆毎月一度はデパートの寿司屋に行く。味は回転寿司よりずっと良いがその分値段も良い。

行くと必ずカウンターに座ることにしている。板前の包丁裁きを見ながら、また板前との

会話を楽しみ、磯の香りに触れるためである。

◆この寿司屋はランチタイムでは全席禁煙となっているが、夕方からは分煙となる。

しかし、カウンターでは喫煙ができる。

最近、とくに喫煙者が増えてきたように思う。

隣の席でタバコの煙を吹かされたときには、磯の香りもあったものじゃない。

◆よくよく考えてみると、今やあちこちの店が健康増進法により、全席禁煙といった店が

増えてきている。そのため、喫煙者はタバコが吸えて食事ができる、というより、

お酒が飲める店に集中しだしているのではないだろうか。

◆非喫煙者にとっては、全く迷惑な話である。

◆タバコを1箱1000円にといった話が出ている。1000円になればやめる人が出たにせよ、税収は

増加するそうだ。1000円になれば、恐らく未成年者の購入はなくなると思う。また、国民が健康

になり、医療費の負担も軽くなるだろう。

◆さてさて喫煙者にとっては、さぞかし肩身の狭い世の中になりつつあるようだ。

タバコを吸わない人にとっては、喫煙者がタバコを吸うことにはなんら迷惑ではなく、

その人が吐き出す煙と吸うまでの紫煙が迷惑なのだ。すべての煙を吸って、いっさい吐き出す

ことがなければ、いくらでも吸っていただいて結構な話だが。

環境問題と年賀状。

◆2008年が幕開けをした。いよいよ今年から京都議定書の約束期間が始まる。温室効果ガス排出量を1990年と比較して5%削減しようというものだ。日本では6%が削減目標である。◆我が家では少しでも排出量を削減するために、年末年始に顔を合わす人に対しては年賀状を欠礼させていただいた。住所録からの想定では昨年より約100枚の削減となる。といっても1990年と比較するとその枚数は減少していなかった。◆郵便局に年賀状を買いに出かけた。いつもの年より種類が増えていた。カーボンオフセット年賀が新たに販売されていた。カーボンオフセットとは、排出されるカーボン即ち二酸化炭素をクリーンエネルギー事業などの支援や植林、森林保護の推進などにより相殺することだ。◆すでにヨーロッパを中心に広がりをみせており、イギリスの航空機の運航に伴う排出量を相殺するために搭乗者にその一部の負担を求めている。日本でも最近カーボンオフセット募金が始まり、ヒノキの植林に役立てられている。今年はこのカーボンオフセット年賀状を、約100枚の削減できる費用でもって購入し、少しでも環境保全に協力することにした。◆年が明け、相変わらず多くの年賀状を頂いた。今年から欠礼をした人からもたくさんの賀状が届いている。なんとなく申し訳ない気分となった。すこしでも気持ちを伝えようと、賀状をスキャニングし、メールで配信した。ところが我が家に届いた個人からの賀状には1枚もカーボンオフセット年賀はなく、まだ一部にしか使用されなかったようだ。◆今年の年賀状は前年比5.8%増の40億2104万枚だとか。今後5年の間に、日本の約束を守るためにも、約11,500トンに上る用紙、インキ・運搬で多くのCO2を排出する年賀状のあり方について、考えさせられる正月であった。

「秋の日のつるべ落とし」の謎を解く。

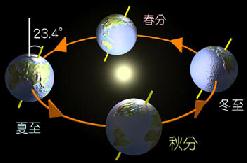

◆暮れそうで暮れないのが春の日と親戚の金、暮れなそうでくれるのが、秋の日となんだったけなあ。◆秋になるとなぜか、気のせいか、ほんとに日が暮れるのが速くなる。だから昔から夕暮れから宵にかけてその情景を大切にしているように感じる。赤とんぼ、ススキ、夕焼け、夕月・・・。◆昼と夜の時間が同じになるのは、春分の日と秋分の日である。それでは、太陽が昇りきるまでの時間と沈むまでの時間が同じになるのは冬至と夏至である。これは、冬至と夏至の日には、地球の緯度に沿って太陽が通るためである。◆また北半球では太陽をみる位置が南の方向にいくとそれだけ沈む時間は早くなり(冬)、逆に北方向にいくと沈む時間は遅くなる。(夏)◆さて、それでは太陽が沈む速度といえば、太陽に沿って西に移動すれば遅くなり、逆に東に移動すると速くなる。また、南に移動すると速くなり、北に移動すると遅くなる。◆一方地球は23.5度の傾きがあるため、普通太陽は緯度をまたいで通っている。春分、秋分の日では太陽がこの緯度をまたぐ幅が最も大きく、北緯23.5度から南緯23.5度の間を動くことになる。(写真を参考)そして秋分の日では太陽からみる地球は、時間とともに23.5度の角度で北斜め上方向へと回転していくため、逆に地球からみる太陽は最も速く沈むように見える。◆このことから、秋分の日前後が「つるべ落とし」と言われるぐらい、最も速く日が暮れるのである。

◆暮れそうで暮れないのが春の日と親戚の金、暮れなそうでくれるのが、秋の日となんだったけなあ。◆秋になるとなぜか、気のせいか、ほんとに日が暮れるのが速くなる。だから昔から夕暮れから宵にかけてその情景を大切にしているように感じる。赤とんぼ、ススキ、夕焼け、夕月・・・。◆昼と夜の時間が同じになるのは、春分の日と秋分の日である。それでは、太陽が昇りきるまでの時間と沈むまでの時間が同じになるのは冬至と夏至である。これは、冬至と夏至の日には、地球の緯度に沿って太陽が通るためである。◆また北半球では太陽をみる位置が南の方向にいくとそれだけ沈む時間は早くなり(冬)、逆に北方向にいくと沈む時間は遅くなる。(夏)◆さて、それでは太陽が沈む速度といえば、太陽に沿って西に移動すれば遅くなり、逆に東に移動すると速くなる。また、南に移動すると速くなり、北に移動すると遅くなる。◆一方地球は23.5度の傾きがあるため、普通太陽は緯度をまたいで通っている。春分、秋分の日では太陽がこの緯度をまたぐ幅が最も大きく、北緯23.5度から南緯23.5度の間を動くことになる。(写真を参考)そして秋分の日では太陽からみる地球は、時間とともに23.5度の角度で北斜め上方向へと回転していくため、逆に地球からみる太陽は最も速く沈むように見える。◆このことから、秋分の日前後が「つるべ落とし」と言われるぐらい、最も速く日が暮れるのである。

雨樋がない!!

◆東北に初めて旅行した。ちょうどお盆の時期、残暑が厳しいのかなと心配していたが、なんと最高気温が20度。もはや秋の装いであった。◆仙台から中尊寺を経由し、十和田湖へと東北の中央を真っ直ぐに北上した。冬になると豪雪地帯として、厳しい生活になるのであろう。そんなことを考えながら、各民家をみていると、いつのまにか、屋根の雨樋がないことに気がついた。◆雪が積もり、それが屋根から滑り落ちるときにどうしても、雨樋をいためることから、樋をつけない構造となっている。◆さて、雨樋といってもその構造はなかなか難しいようである。雪による痛みを少なくするために、また確実に雨水を確保するために、屋根の角度の違いから、雨樋の大きさ、取り付け位置等を理論的に研究されている。◆今回宿泊した夜は、ひどい雨であった。雨樋が無いからなのかやけに雫の音がうるさかった。◆そういえば、この旅館の近所に雫石町がある。何年か前にスキーのワールドカップが開催された町である。「しずくいし」という発音の響きがよく、記憶に残っている。◆やはり、雫の音は草木の葉から落ちる雨音の自然な音が良い。「ポタ、ポタ、・・」。屋根からおちる雫の音では、結局熟睡できなかった。◆さて、帰路でどこまで雨樋が付けられていないかをみてみると、岩手県と宮城県の境あたりまでであった。

読み方が違う!!

◆よくニュースで「大地震(おおじしん)」という言葉を耳にする。私にとって耳慣れないのがこの「おおじしん」の読み方だ。「だいじしん」と読まれるアナウンサーは一人もいないところから、「おおじしん」が正解なのかな?。◆「大震災」「大火災」「大洪水」では「だい」、「大火事」「大津波」では「おお」と読む。「おお」と読んだり「だい」と読んだりするものには、「大瓶」がある。瓶では「小瓶」でも「こびん」と読まれることもあり、また「しょうびん」と読まれるときがある。◆この読み方の違いはどうも関西と関東との違いがでているようだ。関西では「だい」と読まれることが多く、逆に関東では「おお」と読まれるようだ。もうひとつ、「だい」と読まれるものは、2文字の場合が多い。◆同じように、「町」の字についても関東と関西では違いがあるようだ。関西では「まち」関東では「ちょう」となる。◆高校時代の修学旅行でガイドさんから「佐世保」の読み方は「させほ」か「させぼ」かどちらかとの問題がでた。ガイドさん答える。「ほ」も「ぼ」も「ほぼ同じ」だと。しかし、私のパソコンでは「させほ」と入力しても漢字は表示されないし、「させぼ」と入力すると「佐世保」と表示される。◆どうも長崎の地元の方は昔から「させほ」といっていたようだ。近年は「させぼ」と教育しているため、「させぼ」が定着してきている。◆さてさて、このように濁音で読むのかどうかは人によって違います。また「高田」「山崎」「中島」等人名でもでてきます。◆ひとによっては「読み方」にこだわっている人がいるかもしれません。音読み、訓読みで違ってきます。「幸子」「洋子」「裕子」さんなんて、絶対にふりがながいりますよね、「東」さん。ああ、日本語ってややこしい。

ビール瓶の歴史、633mlの訳。(

◆ビール大瓶がなぜ633mlという中途半端な容量なのでしょうか。外国からやってきたビール。その歴史をほど解くと、明治の初めには四合(720ml)前後でしたが、次第に小さくなっていきました。◆また瓶の形も明治時代ではずんぐりした形でしたが、現在のような形になったのは大正時代になってからです。◆一方、容量については各ビール会社、工場によってまちまちでした。これが昭和15年3月に新しい酒税法が制定され、それまでビールに併課されていたビール税(造石税)と物品税(庫出税)は、ビール税(庫出税)に一本化されました。◆この時、ビールの容量を正確にしようということから、当時の大日本麦酒の10工場と麒麟麦酒の4工場で使用しているビール大瓶の容量を調べたところ、一番大きなものが3.57合(643.992ml)、一番小さなものが3.51合(633.168ml)であることが分かりました。◆そこで、昭和19年8月に一番少ないものに合せれば、それより多めのびんを使うことができるということで、3.51合に統一され、現在の大瓶の容量となりました。(サッポロビール(株)お客様相談センター調べ)◆さて、現在市販されている瓶ビールの容量は大きく分けて3種類。一方缶ビールは、というと、さあたいへん。暇を見つけて酒屋で数えてみました。◆国産、輸入缶も数えてみると135ml、250ml、330ml、350ml、473ml、500ml、700ml、750ml、1000ml、2000ml、3000ml。◆さてあなたは、小さい缶から順番に飲んで、どこまで飲めますか。

「商売繁盛」は枡の大きさに影響される。??!!

◆前号で大阪、東京での麺類での呼び名の違いを書きましたが、昔から東西で違いがあるものは結構あります。◆身近なところでは「畳」の大きさでしょう。江戸間といえば、田舎間とも呼ばれ5尺8寸×2尺9寸の大きさです。これが京間となると6尺3寸×3尺1寸5分と一回り大きくなります。◆現在ではその中間にあたる中京間の6尺×3尺が標準となっているようです。◆「枡」の大きさについても、京枡と江戸枡があります。京枡は豊臣秀吉が量制の統一をはかって制定した枡であり、1升枡は4寸9分四方に深さ2寸7分の大きさです。◆一方江戸枡は、徳川家康が1590年に制作、販売させた一升枡で、5寸四方深さ2.5寸の大きさでした。そして江戸時代では東国では江戸枡、西国では京枡が使われていましたが、1669年に全国すべて京枡に統一されました。◆ところで「春夏冬、2升5合」を「商い、益々繁盛」と読めますか。「秋無い、枡枡(2升)半升(5合)」。商売を大きく繁盛させるために、大きい方の京枡に統一されたのかな。

同じ呼び名でこれだけ違う。

◆「きつね」「たぬき」と言えば麺類の代表的なメニューです。しかし、その中身は都市によっては全く違うものとなります。◆大阪では「きつね」は味付けした油揚げにうどん、「たぬき」は同じ油揚げにそば。これが京都では「きつね」は油揚げに「うどん」もしくは「そば」があり、「きつねうどん」「きつねそば」となります。また「たぬき」といえば「きつね」のだしがあんかけになる。東京の「たぬき」は油揚げが揚げ玉に変わる。大阪では「ハイカラ」と称しているものです。◆最近では地域差がなくなり、呼び方も統一されてきてはいますが、注文するときには注意した方がよいでしょう。◆またこのように食べ物での呼び方で大阪、東京の違いでは「肉」があげられます。◆「肉」といえば大阪では「牛肉」、東京では「豚肉」。よって東京での「肉まん」は、大阪では「牛肉」と間違えられますから、「豚まん」と呼んでいます。

◆しかし、近年三重県だけは中部・東海圏に組み入れられることが多く、すでに選抜高校野球の枠組みでは三重県は近畿から外れています。◆そもそも近畿とは皇居の所在地とそれに近い国々、すなわち大和、山城、河内、和泉、摂津の5カ国と近辺の国々を指しています。これらの国々を近代の府県名に置き換えると前記のようになるわけです。◆このことから三重県は立派な近畿の一員といえますが、どうもテレビ、ラジオ、新聞と情報の分野でも東海地方に近くなっています。◆一方、「関西とは」と調べてみると、現在では京阪神地域をいいますが、古くは近江(現滋賀県)の逢坂関以西の地を関西と呼んでいました。逆に関東とは逢坂関以東を呼ぶことになります。◆それではどこまでかというと、関西では名前から「下関まで」が想像できます。それでは関東についてはどうかというと、なんと同じ「下関」が新潟県関川村に「越後下関」として存在していました。◆またこの東西の「下関」、JR線の距離では湖西線「大津京駅」と「山科駅」とのちょうど中間に位置する逢坂関とは、驚く事に590.5Kmと全く同じ距離のところに存在しているのです。いやあ、これは単なる偶然かな。

◆しかし、近年三重県だけは中部・東海圏に組み入れられることが多く、すでに選抜高校野球の枠組みでは三重県は近畿から外れています。◆そもそも近畿とは皇居の所在地とそれに近い国々、すなわち大和、山城、河内、和泉、摂津の5カ国と近辺の国々を指しています。これらの国々を近代の府県名に置き換えると前記のようになるわけです。◆このことから三重県は立派な近畿の一員といえますが、どうもテレビ、ラジオ、新聞と情報の分野でも東海地方に近くなっています。◆一方、「関西とは」と調べてみると、現在では京阪神地域をいいますが、古くは近江(現滋賀県)の逢坂関以西の地を関西と呼んでいました。逆に関東とは逢坂関以東を呼ぶことになります。◆それではどこまでかというと、関西では名前から「下関まで」が想像できます。それでは関東についてはどうかというと、なんと同じ「下関」が新潟県関川村に「越後下関」として存在していました。◆またこの東西の「下関」、JR線の距離では湖西線「大津京駅」と「山科駅」とのちょうど中間に位置する逢坂関とは、驚く事に590.5Kmと全く同じ距離のところに存在しているのです。いやあ、これは単なる偶然かな。

光陰矢のごとし。

◆もう早、今年も残すところあとわずか。「光陰矢のごとし」とはよく言ったものだ。この「光陰」の「光」は日、「陰」は月をあらわし、「光陰」で月日、歳月をさす。 ◆ところが、この矢の速度は歳をとるごとに増していくようだ。少年時代の1年間と中年になってからの1年間とでは全く比べものにならない。◆では、1年が短く感じられるようになるのはなぜだろうか。これは、どうも物忘れと深く関係しているように思われる。時間の経過は自分自身の周りの出来事の記憶量で変化するようだ。◆思い出す量が少ないと、それだけ時間の経過は早く感じられ、多ければ長く感じられる。要は歳をとるにつれ、1日の出来事をすべて覚えきれずに、さっさと忘れてしまうからであろう。◆では記憶する量は同じでも、苦しいときには時間の経過は長く感じられ、逆に楽しいときには短く感じられるのなぜだろう。◆早く過ぎ去らないか、と思う気持ちと、もっと長く続いて欲しいと思う気持ちが時間の物差しとなっているからであろう。◆サッカーでの「ドーハの悲劇」と言われたときのロスタイムの長さ。(写真は日刊スポーツから) おそらく敵と味方とでは違った感じ方をしたのでは。

◆ところが、この矢の速度は歳をとるごとに増していくようだ。少年時代の1年間と中年になってからの1年間とでは全く比べものにならない。◆では、1年が短く感じられるようになるのはなぜだろうか。これは、どうも物忘れと深く関係しているように思われる。時間の経過は自分自身の周りの出来事の記憶量で変化するようだ。◆思い出す量が少ないと、それだけ時間の経過は早く感じられ、多ければ長く感じられる。要は歳をとるにつれ、1日の出来事をすべて覚えきれずに、さっさと忘れてしまうからであろう。◆では記憶する量は同じでも、苦しいときには時間の経過は長く感じられ、逆に楽しいときには短く感じられるのなぜだろう。◆早く過ぎ去らないか、と思う気持ちと、もっと長く続いて欲しいと思う気持ちが時間の物差しとなっているからであろう。◆サッカーでの「ドーハの悲劇」と言われたときのロスタイムの長さ。(写真は日刊スポーツから) おそらく敵と味方とでは違った感じ方をしたのでは。

訂正新語に戻る

その違いの理由がすぐに思い浮かびませんでした。◆もともと電柱は木製であり、伐採した木をそのまま使用すれば、当然電柱は丸くなります。◆今、日本でもタイでも電柱はコンクリート製となっており、その形状は自由なはずです。日本では、丸い木製を交換していく過程で取り付け金具等の関係で丸いまま今にきていると考えられますが、なぜタイではあえて四角形にしたのかがわかりません。◆丸いといえば、マンホールの蓋も丸いですね。◆これは「マンホールの蓋が落下しないため」だといわれています。◆でも、蓋が落下しないための形であれば、おむすび型の三角形でも落下しませんが、人が出入りすることを考えれば、「丸い」のがベストといえますね。また、このおむすび型はロータリーエンジン(右図)に使われているのは有名です。◆タイのマンホールの蓋は丸く、この形は世界共通のようです。

その違いの理由がすぐに思い浮かびませんでした。◆もともと電柱は木製であり、伐採した木をそのまま使用すれば、当然電柱は丸くなります。◆今、日本でもタイでも電柱はコンクリート製となっており、その形状は自由なはずです。日本では、丸い木製を交換していく過程で取り付け金具等の関係で丸いまま今にきていると考えられますが、なぜタイではあえて四角形にしたのかがわかりません。◆丸いといえば、マンホールの蓋も丸いですね。◆これは「マンホールの蓋が落下しないため」だといわれています。◆でも、蓋が落下しないための形であれば、おむすび型の三角形でも落下しませんが、人が出入りすることを考えれば、「丸い」のがベストといえますね。また、このおむすび型はロータリーエンジン(右図)に使われているのは有名です。◆タイのマンホールの蓋は丸く、この形は世界共通のようです。 ◆不思議に思い、地図を広げてみると、そこには和歌山県の飛び地がありました。

◆ひとつの行政区が別れて存在するのは、島だけかと思っていましたが、陸続きでもあったのです。なぜこうなったのか、興味が沸くところです。

◆国境ではアメリカ合衆国のアラスカ州が有名ですが、この州はお金で後年取得した州だからです。

◆お金で取得したといえば、大津市内に流れる疎水沿いの土地は、京都市が購入したと聞いています。京都市民の飲料水を確保するために、大津市から土地を購入し、そこに疎水をつくったと言われています。

◆大津市民にとっては、県境が変更になったのか、京都市が大津市に固定資産税を支払っているのか、気になるところですね。

◆不思議に思い、地図を広げてみると、そこには和歌山県の飛び地がありました。

◆ひとつの行政区が別れて存在するのは、島だけかと思っていましたが、陸続きでもあったのです。なぜこうなったのか、興味が沸くところです。

◆国境ではアメリカ合衆国のアラスカ州が有名ですが、この州はお金で後年取得した州だからです。

◆お金で取得したといえば、大津市内に流れる疎水沿いの土地は、京都市が購入したと聞いています。京都市民の飲料水を確保するために、大津市から土地を購入し、そこに疎水をつくったと言われています。

◆大津市民にとっては、県境が変更になったのか、京都市が大津市に固定資産税を支払っているのか、気になるところですね。

ホームページトップに戻る

ホームページトップに戻る